運動をすると、筋肉はエネルギーを必要とします。低強度以外の運動ではおもに「解糖」というプロセスを通じて炭水化物を分解することによってエネルギーを使います。一方で、有酸素性のエネルギー供給は効率的で長時間維持することができますが、運動の強度とエネルギーの需要が増加するにつれて、体は有酸素性以外のエネルギー供給に依存していきます。この生成プロセスは速いですが、代償として乳酸を副産物として生成します。

乳酸自体は有害ではなく、実際には体が乳酸を再利用してエネルギーとして利用することができます。しかし、ある強度を超えると、乳酸の再利用が追いつかなくなって問題が発生し、乳酸が多く蓄積すると、筋肉内の酸性度が上昇してパフォーマンスが低下します。

この乳酸の再利用が追いつかなくなるポイントこそが閾値と呼ばれるものです。これは、疲労のポイントではなく、トレーニングを本格的させるポイントです。閾値付近、またはそれ以下の強度でのトレーニングが、大きく疲労せずに速いペースを長時間維持する能力を向上させます。

ウォッチやアプリを活用して閾値の範囲を理解する

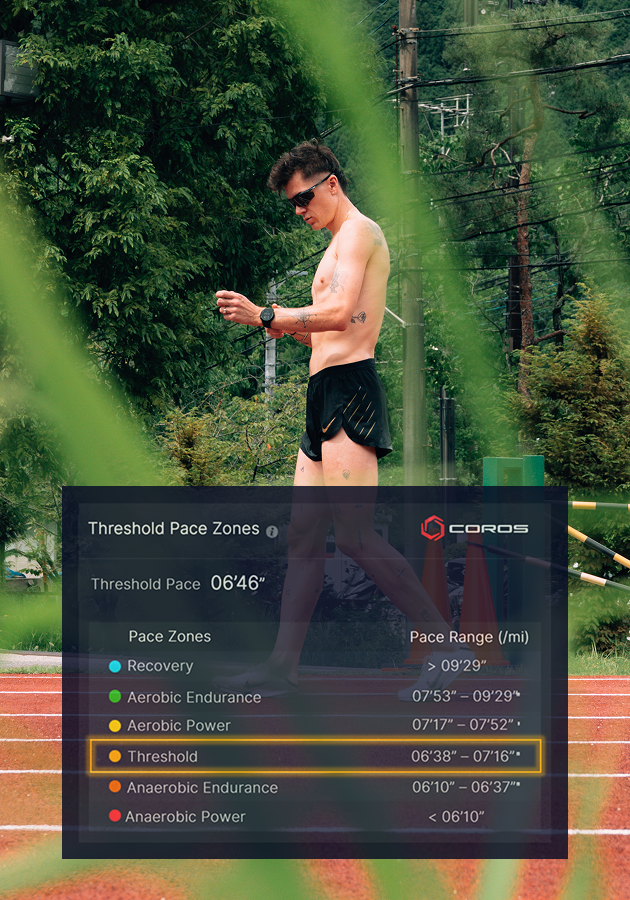

COROSは、ペースと心拍数の両方に対して6つのゾーンモデルを使用しています。その中でも、ゾーン4は「閾値ゾーン」であり、ゾーン3(有酸素性持久力)とゾーン5(無酸素性持久力)の間に位置してします。このゾーンは、トレーニング配分において非常に重要なエリアです。COROSは、閾値ペースと閾値心拍数の両方を提供しており、どちらの強度タイプでトレーニングを行うかが選択できます。

COROSのトレーニングプランを活用する場合でも、自分でメニューを作成する場合でも閾値走は明確に示されており、通常はテンポ走やクルーズインターバルのメニューとして表示されます(例:閾値の強度での4分走×6本、リカバリーは短めなど)。

閾値心拍数と閾値ペースは、ランニングフィットネステストを行なって設定するか、直近のトレーニングデータに基づいて算出されます。これらはトレーニングゾーンの精度に大きく影響するため、フィットネスの向上に合わせて定期的にテストして、閾値心拍数と閾値ペースなどを更新することが重要です。

閾値と心拍数ゾーンについての詳細は「心拍数ゾーンガイド」をご覧ください。

なぜ閾値走を行うのか?

閾値でのトレーニングには、おもに以下の2つの効果があります。

1. 持続可能なペースの向上:閾値走は有酸素性持久力の上限を引き上げ、特に10kmからハーフマラソンのレースペースにおける効率性を高めます。

2.キツさの遅延:体が乳酸をより効率的に再利用できるようになることで、速いペースの維持時間が長くなります。これによって、スピード向上だけでなく、レースペースの維持能力が向上します。

閾値走は、持久力を高めるうえで最も重要な要素であり、「速く長く走り続ける走力」を養うトレーニングです。 この能力は、中距離走からマラソン、さらにはそれ以上のウルトラマラソンまで役立ちます。

オリンピック金メダリストのヤコブ・インゲブリクセンは、このトレーニング方法を実践している代表的な選手の1人です。彼のトレーニングの多くは、ベーストレーニング中の閾値ゾーンで行われ(有名な「二重閾値走」を含む)、この閾値走を高頻度で行うことで、より速い閾値ペースと高い疲労耐性を身につけています。

閾値走は派手さこそありませんが、効果的なトレーニングです。そして、エリートランナーだけでなく、市民ランナーにも実用的であり、限界まで追い込まなくてもパフォーマンスを向上させることができます。その結果、高強度インターバルでもリカバリーを難なくこなすことができ、質の高いトレーニングの継続性が築かれます。

/filters:quality(90)/fit-in/970x750/coros-web-faq/upload/images/f68d7170e0901bf9c468dce9efaf8f23.webp)