心拍数のモニタリングは、アスリートとコーチにとってトレーニング分析・評価における重要な方法の1つです。これまで数多くの心拍ゾーンモデルが作成され、アスリートの進歩とトレーニング方法のモニタリングをサポートしてきました。これらの心拍ゾーンモデルを信頼性のあるものにするためには、少なくとも1つのアンカーポイント(基準値)が正確であることが必要です。

COROSは、アスリートのニーズに応じて3種類の異なる心拍ゾーンモデルを提供しています。各モデルはそれぞれの正確性を保証するために、少なくとも1つのアンカーポイントを組み込んで構築されています。以下に各モデルの詳細と、それぞれのメリット・デメリットをご紹介します。

| 心拍ゾーンモデル | ゾーン数 | 基準値 |

| 乳酸閾値心拍モデル | 6 | 閾値心拍数 |

| 予備心拍モデル | 6 | 安静時心拍数+最大心拍数 |

| 最大心拍モデル | 6 | 最大心拍数 |

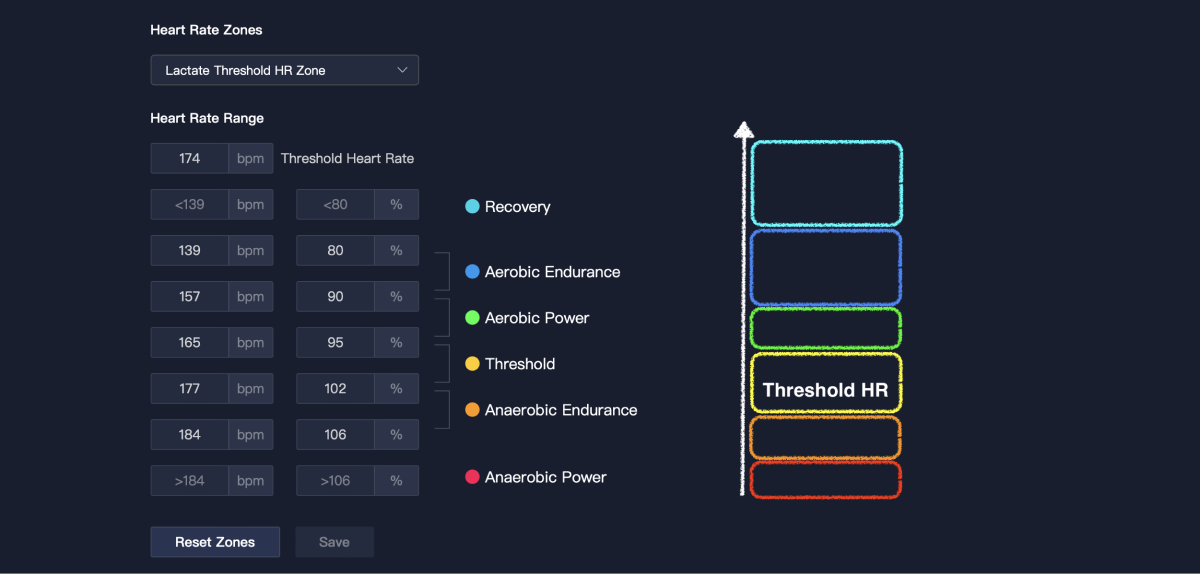

乳酸閾値心拍ゾーンモデル

COROS Training Hubによる乳酸閾値心拍ゾーンモデル

COROSの乳酸閾値心拍ゾーンモデルは、持続可能な運動強度と、キツさが大きく増してくる境目の「閾値心拍数」を基準としています。このモデルは個々のパフォーマンス指標に基づくため、特定の目標に向けた能力向上を目指すアスリートに適しています。

COROSにおけるデータ収集の過程では、トレーニングで使用する心拍モデルの種類に関わらず、個々のランニング能力を正確に反映する乳酸閾値心拍ゾーンモデルの「既定ゾーン」を使うことで、日常的にデータ指標を分析・更新しています。

ゾーン1(リカバリー):閾値心拍数の80%未満の強度

● このゾーンはとても低い運動強度であり、アクティブリカバリーに適しています。

● この強度の運動は何日間も継続することができます。

● 低強度のハイキングやリカバリーランなどの軽めのジョギングが該当します。

ゾーン2(有酸素持久力):閾値心拍数の80-90%

● このゾーンは会話を維持できる程度の強度です。おもに有酸素能力を鍛えるための基本的な有酸素トレーニングに適しています。

● この強度の運動は日常的には1、2時間維持できます。

● 低強度の一般的なジョギングやロングジョグ、ロングランが該当します。

ゾーン3(有酸素パワー):閾値心拍数の90-95%

● このゾーンは呼吸が徐々に激しくなり、会話の継続が困難になります。呼吸法やピッチの調整を含むランニングフォームや技術の向上に適しています。

● この強度は最大で1〜3時間程度維持できます。

● 低強度〜中強度のテンポ走(ペース走)や、ビルドアップ走、高ボリュームのLTインターバルなどが該当します。

ゾーン4(閾値):閾値心拍数の95-102%

● このゾーンは維持が難しくなってくる閾値に該当します。なんとか維持することはできるものの、できれば早く終わりたい、そんな運動強度です。このゾーンでのトレーニングは、10kmやハーフマラソンなどのレースペースといった強度の運動を長時間持続する能力を向上させます。

● この強度は一般的には最大で45〜60分程度維持できます。

● 中強度のテンポ走やLTインターバルなどが該当します。

ゾーン5(無酸素持久力):閾値心拍数の102-106%

● このゾーンは閾値以上の高強度運動であるため、キツさをともなうハードなトレーニングになります。最大努力下ではありませんが、おもにVO2max(最大酸素摂取量)能力の向上を目的とした高強度トレーニングに適用されます。

● この強度は一般的には3〜7分程度維持できます。

● 高強度のインターバルトレーニングやレペティション、タイムトライアルなどが該当します。

ゾーン6(無酸素パワー):閾値心拍数の106%以上

● このゾーンは最大努力下であり、身体をハードに追い込める最大のゾーンです。神経筋の能力や速い動作の習得や向上に適しています。

● この強度は一般的に3分以上維持することが困難です。

● 高強度かつ短い距離のインターバルトレーニングやレペティション、タイムトライアルが該当します。

「なぜゾーンの数が6つなのか?」それぞれの心拍モデルはアスリートのトレーニングに最適化されるよう設計されています。従来の5ゾーンモデルに慣れている方も多いかもしれませんが、COROSの乳酸閾値モデルは同じ原理に基づいています。ゾーン1〜4は標準モデルと同様です。しかし、高強度インターバルの構造を明確化するため、従来モデルのゾーン5を2つ(無酸素持久力&無酸素パワー)に分割しています。これによって、アスリートは向上させたい能力に応じてトレーニングセッションを正確に計画できます。

予備心拍ゾーンモデル

COROS Training Hubによる予備心拍ゾーンモデル

予備心拍ゾーンモデルは、最大心拍数と安静時心拍数の2つの基準点を設定します。それぞれ設定された最高値と最低値の心拍数を結びつけることで、時間の経過とともに個々に合わせた正確なゾーンを提供します。加齢に伴い、これらの心拍数の値は微妙に変化します(安静時心拍数は上昇傾向、最大心拍数は低下傾向にあります)。

したがって、このモデルは長期的な健康維持を重視するアスリートや、健康状態に応じて心拍数を記録・分析したい場合に最適です。医療専門家が運動処方を行う際にも頻繁に採用されます。

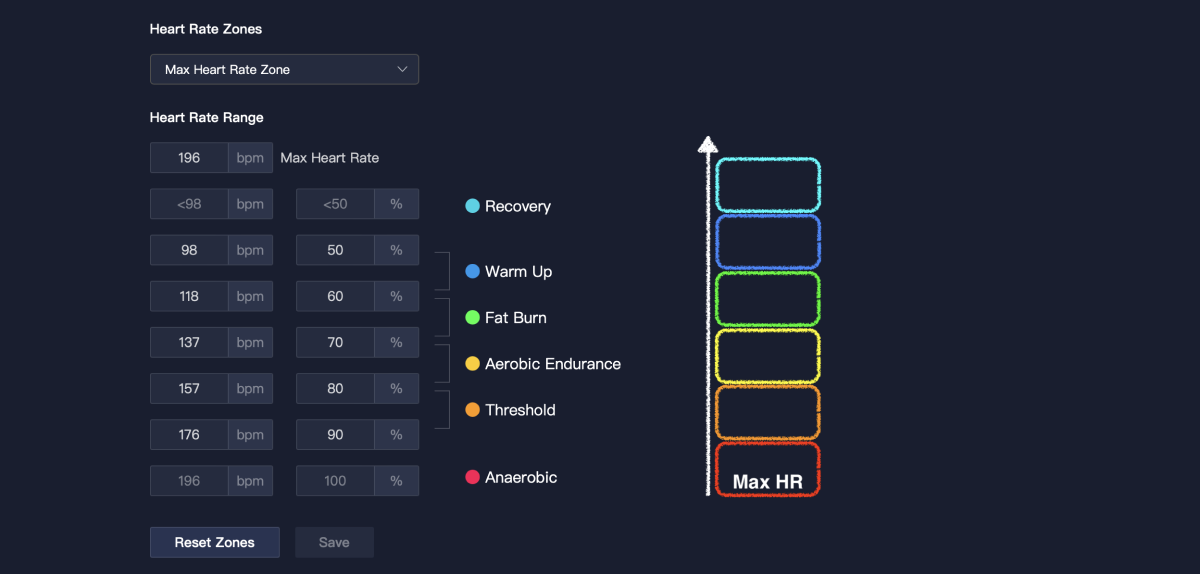

最大心拍ゾーンモデル

COROS Training Hubによる最大心拍ゾーンモデル

最大心拍ゾーンモデルは「最大心拍数」という基準点を設定します。このモデルはスポーツを始めたばかりのアスリートに広く利用されています。始めたての頃はデータ不足によって乳酸閾値心拍ゾーンモデルや予備心拍ゾーンモデルを選択した場合、正確な値が得られない場合もあります。そのような状況では、この最大心拍ゾーンモデルが役立ちます。なぜなら、最大心拍数は推定することが比較的容易で、トレーニングセッションの計画に活用できます。ただし、安静時心拍数や閾値心拍数など、より正確な基準点が取得できるようになった際には、他の心拍ゾーンモデルへの移行をオススメします。

最大心拍数の推定方法は複数存在します。例えば「220-年齢」という計算式をご存知の方も多いでしょう。ただしこの式には±12の標準偏差があるため、より正確な「207-(0.7×年齢)」という式の使用をオススメします。

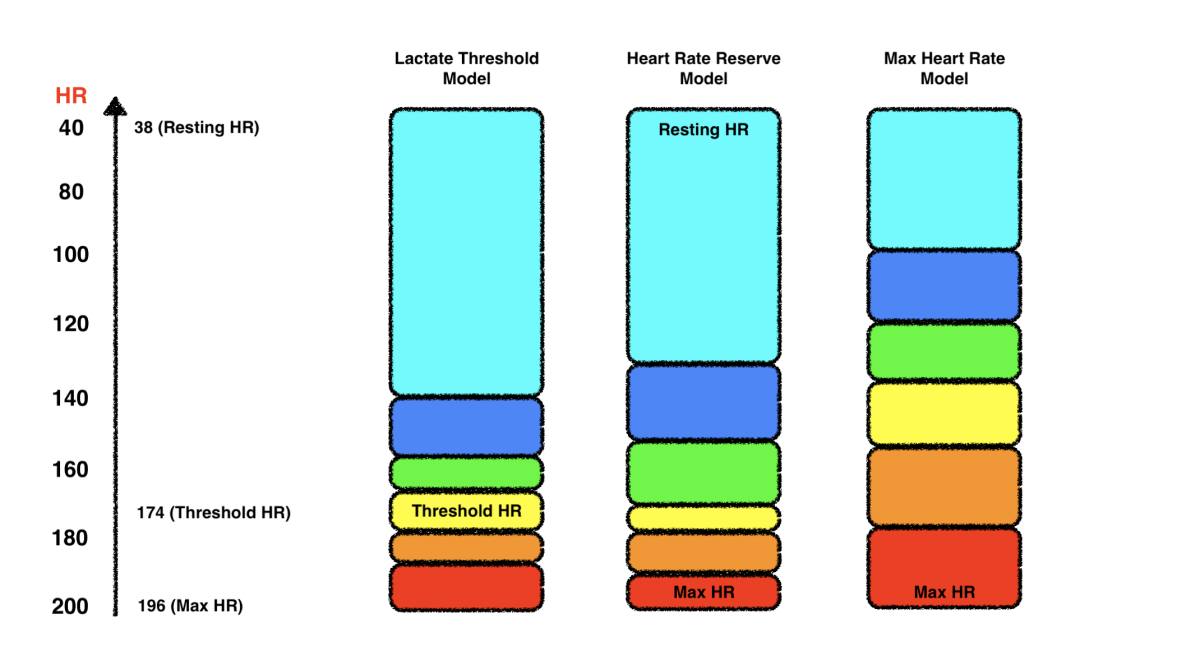

どの心拍ゾーンモデルでトレーニングすべきか?

COROSの3つの心拍ゾーンモデルの概要

今回の記事では、COROSの3種類の心拍ゾーンモデルをアスリートの事例研究で比較した優れた例を紹介します。各モデルには以下のようなメリットとデメリットがあります。

乳酸閾値心拍ゾーンモデル

● 閾値心拍数を基準に、閾値付近および閾値を超えるゾーンを綿密に設定します。中・高強度トレーニングの計画とモニタリングに適していますが、低強度のトレーニング精度はやや低下します。

予備心拍ゾーンモデル

● 臨床現場への応用を背景に、閾値の上下ゾーンを正確に把握できます。有酸素能力と無酸素能力の両方の向上を総合的に評価することができますが、マラソンへの特化トレーニングや閾値トレーニングへのフィードバックは少なくなります。

最大心拍ゾーンモデル

● 最大心拍数を基準に心拍数を均等に区分します。ゾーン分割がシンプルで扱いやすい反面、他のモデルとの整合性に差異が生じる場合があります。

閾値ペースゾーンについては、乳酸閾値心拍ゾーンモデルと同じモデルを採用しています。基準点となる閾値ペースを軸にゾーンが設定されます。両モデルはトレーニング中は同期していることが理想的ですが、有酸素能力と無酸素能力(スピード能力)が個別に向上する特性上、わずかな差異が生じる可能性があります。

COROSの心拍ゾーンモデルを活用したトレーニング

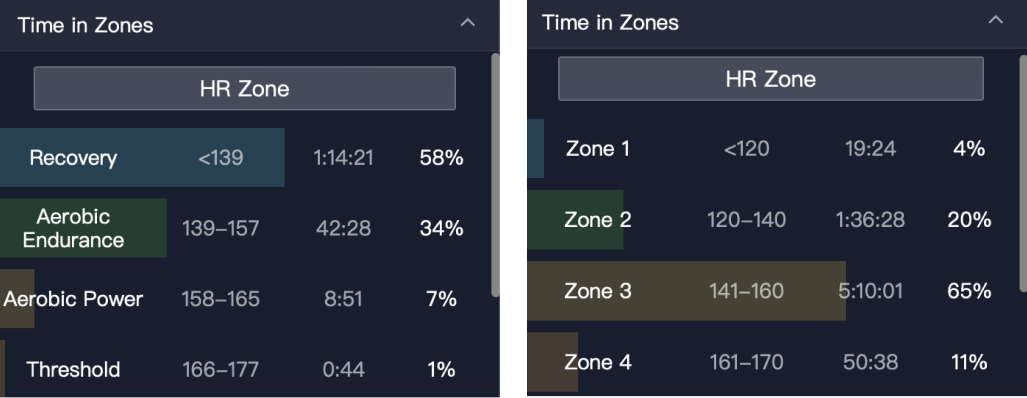

COROSの心拍ゾーンモデルを活用したトレーニングは、完全に個別化された設定を理解するのに役立ちます。使用したいモデルが選択できるほか、ゾーンを自由にカスタマイズできます。アクティビティデータの確認時には、以下のように、選択したゾーンがわずかな差異と共に明確に表示されます。

乳酸閾値心拍ゾーンモデルとカスタムゾーンとの比較

自分のトレーニングデータと一般的な統計値が一致しないのはなぜですか?COROSはプロセスを可能な限り標準化するため、データ生成でつねに乳酸閾値心拍ゾーンモデルを基準とします。トレーニング負荷やフィットネス計算などのスコア化において、選択したモデルにかかわらず、乳酸閾値心拍ゾーンモデルを使用します。これが、一般的な統計値と実際のトレーニングセッションの間にわずかな差異が生じる理由です。

/fit-in/0x18/coros-v2/images/common/logo_black.png)